Un paso más allá del antropocentrismo

Las Nuevas Humanidades moldeando día a día las rutinas cotidianas. ¿Tecnohábitats en la Naturaleza? ¿O tal vez Un Futuro Que Ya Comenzó?

Saludos internautas del Substack!

Desde los albores de la humanidad, nuestro instinto nómada y explorador nos ha llevado a recorrer y transformar el planeta. Hoy, a las puertas de una nueva era, las denominadas “nuevas humanidades” nos invitan a reflexionar sobre nuestro vínculo con la tecnología, la naturaleza y la construcción de hábitats que trascienden los límites tradicionales de la vida humana. Pero ¿qué son realmente estas nuevas humanidades? ¿Y cómo están cambiando nuestra relación con el entorno natural?

Un concepto que fusiona ciencia, ética y tecnología

Las nuevas humanidades no se limitan al estudio del ser humano en su expresión cultural o artística. Son una convergencia de saberes: filosofía, ciencia de datos, bioética, tecnología, arte digital y ecología. Este enfoque multidisciplinario plantea una mirada crítica y constructiva sobre cómo vivimos, para qué desarrollamos tecnologías y cómo estas pueden —o no— armonizar con el ecosistema.

En este contexto, surge un término fascinante: tecnohábitats. No hablamos solo de ciudades inteligentes o viviendas con domótica avanzada. Nos referimos a espacios de convivencia entre humano y máquina que respetan y, en ocasiones, imitan la naturaleza, dando origen a entornos bio-digitales donde la vida se adapta, se reinventa y, con suerte, se equilibra.

¿Tecnología en la selva?

Sí, y no es ciencia ficción. En la región del Amazonas, científicos y arquitectos colaboran en la creación de estaciones científicas ecológicas autosustentables. Estas instalaciones no solo generan su propia energía a través de paneles solares y turbinas hidráulicas, sino que cuentan con sistemas de inteligencia artificial para gestionar recursos como agua y alimentos de manera eficiente. Estos enclaves tecnológicos buscan no solo estudiar la biodiversidad, sino también demostrar que es posible coexistir con ella sin destruirla.

Por otra parte, proyectos como “The Line” en Arabia Saudita o las eco-ciudades en China demuestran que el urbanismo futurista puede estar diseñado desde una perspectiva ecosistémica, donde el espacio construido no se impone a la naturaleza, sino que se integra cuidadosamente en ella.

Un paso más allá del antropocentrismo

Durante siglos, nuestras estructuras sociales y tecnológicas se han construido desde una lógica antropocéntrica: todo gira en torno al ser humano. Las nuevas humanidades, sin embargo, nos empujan hacia una visión más eco-céntrica y post-humanista. En ella, la vida no humana —plantas, animales, incluso inteligencias artificiales— tienen agencia y valor intrínseco.

El filósofo Bruno Latour defendía que el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino una crisis de civilización. Bajo este prisma, los nuevos tecnohábitats deben nacer con un sentido de responsabilidad global: no es suficiente con crear tecnologías que sirvan al humano; deben también sostener y regenerar los sistemas naturales de los cuales dependemos.

De la Tierra al Cosmos: una expansión inevitable

La exploración espacial, por ejemplo, ya no se plantea solo como conquista, sino como necesidad. Los avances en biotecnología, inteligencia artificial y robótica están permitiendo imaginar hábitats extraterrestres donde la vida humana se combine con elementos sintéticos. En la Estación Espacial Internacional, los experimentos de cultivo vegetal en microgravedad apuntan a un futuro donde la agricultura espacial será un pilar clave para colonias fuera del planeta.

Si bien suena utópico, la idea de que nuestra civilización evolucione hacia una especie multiplanetaria implica que nuestros hábitats —naturales o no— deberán adaptarse al contexto, aprender del entorno y ser resilientes.

¿Un futuro terracota o grisáceo?

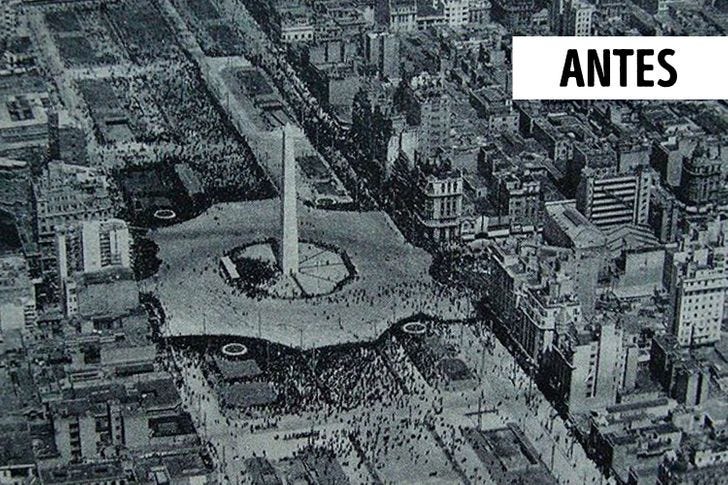

Volvamos a casa. En los próximos 20 años, se estima que más de dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades. Sin una planificación adecuada, esto puede significar un colapso ambiental. Sin embargo, gracias a las nuevas humanidades, están surgiendo propuestas concretas: arquitectura biomimética, inteligencia artificial ética, gobernanzas digitales comunitarias y economías circulares. Avenida Nueve de Julio en Buenos Aires en 1937 y ahora

Estas ideas se ven reflejadas en movimientos como el “solarpunk”, una corriente cultural que imagina un futuro optimista donde la tecnología y la naturaleza conviven en armonía. No se trata de volver al pasado ni de rechazar el progreso, sino de rediseñar el presente para un futuro más justo, más verde y más humano.

El desafío ético: ¿podemos confiar en nosotros mismos?

Sin embargo, todo esto plantea una pregunta fundamental: ¿estamos preparados ética y moralmente para esta nueva etapa? La historia reciente —guerras, cambio climático, desigualdades extremas— demuestra que aún nos queda un largo camino por recorrer. Para que los tecnohábitats del mañana no se conviertan en nuevas formas de opresión o destrucción, necesitamos una transformación profunda de nuestros valores.

La educación será clave. No solo educación técnica, sino ética, filosófica y ecológica. Necesitamos formar generaciones que entiendan que la inteligencia no es sinónimo de sabiduría, y que la tecnología sin propósito puede ser tan destructiva como la ignorancia.

En conclusión, las nuevas humanidades nos invitan a pensar el futuro desde una mirada integradora, donde la tecnología no es enemiga de la naturaleza, sino una herramienta para regenerarla. Los tecnohábitats, lejos de ser meros conceptos futuristas, ya están en desarrollo y podrían ser la clave para nuestra supervivencia. El verdadero reto está en nuestra voluntad colectiva de aprender, adaptarnos y evolucionar como una civilización digna de habitar este planeta… y tal vez otros.